ブログ

ブログ一覧

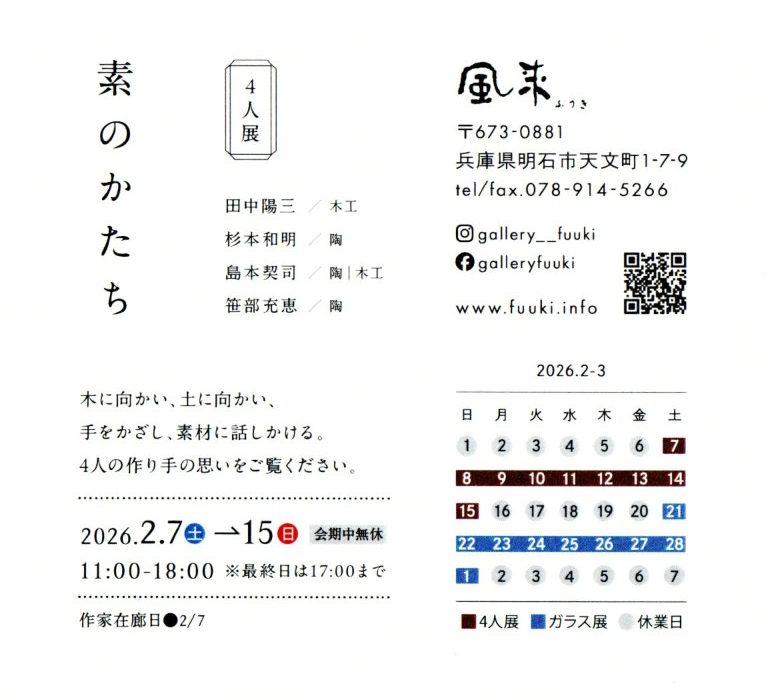

「素のかたち 4人展」が始まりました

2026年 素のかたち4人展搬入

本日、2026年2月7日~15日まで、兵庫県明石市の「ギャラリー風来(ふうき)」にて開催される「素のかたち 4人展」に出展のため搬入してきました。

陶芸家の杉本和明さん、陶芸と木工の島本契司さん、陶芸家の笹部充恵さんと、木の器の田中陽三の4人による作品展です。

ギャラリー風来さんは、室内の什器の大半を、陶芸家の内田剛一氏のセレクトによる什器で設えられた、趣あるギャラリーです。

昨年とは、ご一緒する作家の方も少し変わり、また違った雰囲気の楽しい展示会となりました。

初日、2月7日(土)と終日2月15日(日)は在廊予定です。

寒さ厳しい折ですが、機会がございましたら会場へお立ち寄りいただけますと幸いです。

持ちやすいお椀とは

栃の木で作っただ円のお椀と、栗の木で作ったくぼみのあるお椀。

どちらも手での持ちやすさを優先して作った漆塗りのお椀です。

あまり流通していないかたちの、実験的なお椀と言えるかもしれません。

手の小さい方、握力の弱い方、手の震えなどのある方などでも持ちやすく、美味しく食事か出来れば良いなと言う思いです。

このお椀は、来月2026年2月7日から15日まで、兵庫県明石市の「ギャラリー風来(ふうき)」にて開催の「素のかたち 4 人展」に出品させていただきます。

機会がございましたら会場で実際に手に取ってご覧ください。

会場 「ギャラリー風来」 兵庫県明石市天文町1-7-9 @gallery__fuuki

期間 2026年2月7日(土)~2月15日(日)

11:00~18:00 (最終日は14:00まで) 会期中無休

在廊日 2月7日(土)、15日(日)

2026年 素のかたち4人展

私は、できるだけ新作も用意して臨みたいと思っております。

初日と終日は在廊させていただく予定です。

11:00~18:00 (最終日は17:00まで) 会期中無休

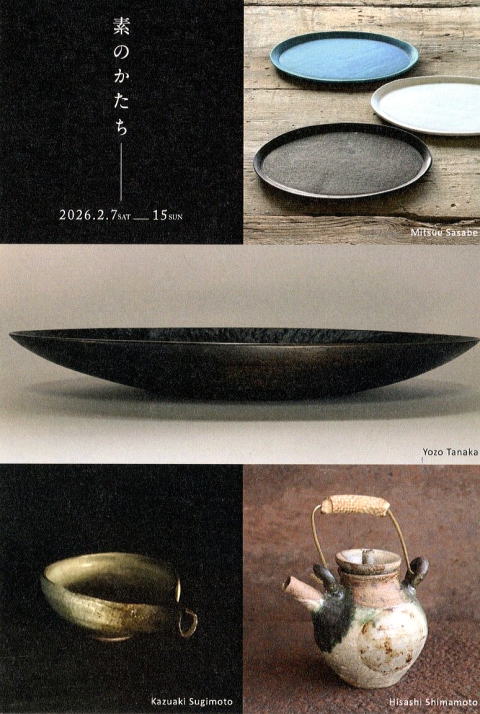

大きなだ円鉢

栃の木を彫って製作した、だ円の舟形の大きな鉢です。

縦50㎝、横17㎝、高さ6㎝と言う大振りなもの。

少し黒っぽくした拭き漆塗りで仕上げています。

料理を盛るには少し工夫がいるかもしれませんが、その分斬新な盛り付けやテーブルコーディネートできそうです。

料理で使用しない時も、ダイニングテーブルの上に常時置いて、季節の果物や野菜、ドライフラワーなどを入れて楽しむのも良いかなと思います。

陶器でこの大きさは、重さが気になりますが、木で作るととても軽量で気軽にお使いいただけます。

この器は、来月2026年2月7日から15日まで、兵庫県明石市の「ギャラリー風来(ふうき)」にて開催の「素のかたち 4 人展」に出品させていただきます。

機会がございましたら会場でご覧ください。

会場 「ギャラリー風来」 兵庫県明石市天文町1-7-9 @gallery__fuuki

期間 2026年2月7日(土)~2月15日(日)

11:00~18:00 (最終日は14:00まで) 会期中無休

在廊日 2月7日(土)、15日(日)