工房から国道175号線を北へ車で30分ほど行ったところに、西脇市岡之山美術館があります。車で近くを通ったので、寄ってきました。

西脇市岡之山美術館は、世界的に有名な西脇市出身の美術家・横尾忠則氏の作品を収蔵している美術館で、建築家の磯崎新氏が列車をモチーフに設計された、コンパクトで個性的な美術館です。

工房から近いこともあって、横尾忠則氏の作品を常設展示しているお気に入りの場所として、近くを通る時は、時々寄っていきます。

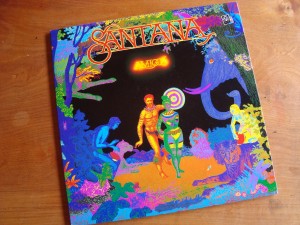

横尾忠則氏を知ったのは、1970年後半ごろだったと思うのですが、NHKのニュース番組で、日本人のグラフィックデザイナーがギタリスト、カルロス・サンタナのLPレコードのジャケットを全面デザインしたと、ニュースで報じられた時。日本人にもすごい人がいるものだと、感心していたのですが、その後、すぐ近くの西脇市出身と言うのを知ってまた驚きました。

横尾氏がかつて兵庫県内で仕事をされておられた時には、地元のお祭りや商店街のポスターをデザインされたり、和菓子店の包装紙をデザインされたりしておられ、横尾氏を身近に感じることのできる地元西脇市の美術館がお気に入りの場所となりました。小さな美術館ですが、瞑想室と言うのが作ってあって、お客さんのいない時は、ピラミッドパワーの瞑想スペースで胡坐をかいて、瞑想タイムを楽しんでいました。

神戸市に新しくできた横尾忠則現代美術館にも行きましたが、横尾氏の故郷の空気感とともに楽しむことのできる、西脇市岡之山美術館が、なんだか落ち着きます。

西脇市岡之山美術館 Carlos Santana LP「AMIGOS」