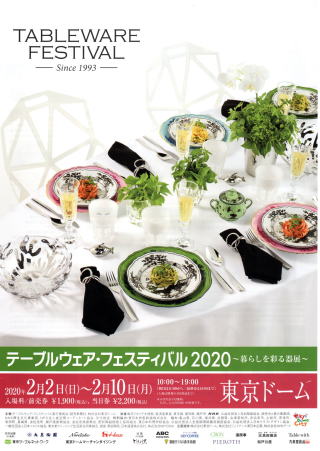

先日は、テーブルウェア・フェスティバル2020の開催に合わせて、久しぶりの東京。せっかくなので、東京ドームでのフェスティバル以外にいくつかのギャラリーなどを訪ねてきました。

LIXIL GALLERY(銀座)

「九つの音色」宮田亮平・三田村有純・須田賢司 氏ら9名の超大御所による作品展。

「ものいう仕口」白山麓で集めた民家のかけらと題して、重厚な古民家の仕口の展示が圧巻。

「伊勢崎晃一朗 展」備前焼の人間国宝で父の 伊勢崎 淳 氏の下で修業された陶芸家の作品展

銀座 一穂堂(銀座)

「第5回 翔ぶ鳥 展」中堅実力派作家26名による美術工芸品の作品展。

AC . GALLERY(銀座)

「濱比嘉 詩子 展」味わい深い陶人形展。私が夏にグループでの企画展でお世話になることになり、ご挨拶を兼ねて。

Kaikai Kiki Gallery(元麻布)

「山田 隆太郎 陶展」アーティスト村上 隆さんが運営されているギャラリー、畳スペースもあって広くとても居心地の良いギャラリー。山田隆太郎さんの陶作品がすごく良かった。

桃居(六本木)

「浅井 庸佑 田中 俊也 二人展」陶芸家と漆の二人展で、おふたりとも凛として落ち着いた作品。

21₋21 DESIGN SIGHT(六本木)

「Hacoa Exhibtion & Shop」木工プロダクト製品のHacoaの木製雑貨からチョコレートにいたる物語の展示。

「まる秘 展 めったに見られないデザイナーたちの原画」日本の有名デザイナー、クリエイター、建築家など26名の普段公開されることのない舞台裏、作業現場の資料やノート、アイデアスケッチなどを公開展示。なかなか見どころ満載の貴重な展示会でしたが、来場者の多さに圧倒されました。

番外編(有楽町)

「大江戸骨董市」有楽町・東京国際フォーラム前の広場で開催されている骨董市を時間ぎりぎりまで楽しむ。骨董・古道具好きの私には興味津々。東京の骨董市はなぜこんなにいい会場でやっているのだろうと思う。

東京ドームで開催の「テーブルウェアフェスティバル2020」の見学と合わせ、これぞお上りさんと言うに相応しい、1泊2日で巡った東京は、どこも刺激的で楽しい時間を過ごすことができました。